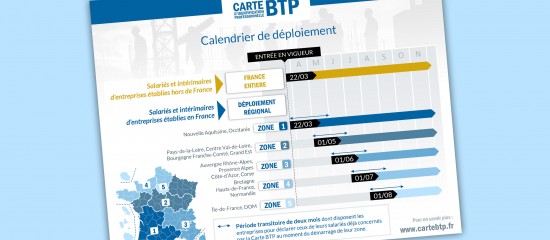

La carte BTP s’applique depuis le 1 mai dans les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand Est.

Pour lutter contre le travail illégal et la fraude au détachement, le gouvernement a instauré une nouvelle carte d’identification professionnelle du bâtiment et des travaux publics (BTP). « quasiment infalsifiable », cette carte doit être détenue par tous les salariés qui accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, des travaux dans ce secteur d’activité (construction, terrassement, assainissement…).

Ce dispositif, qui fait l’objet d’un déploiement progressif sur le territoire national, est entré en vigueur le 1

Précision : les entreprises françaises qui emploient des intérimaires détachés par une entreprise de travail temporaire établie à l’étranger doivent, quelle que soit leur région, se soumettre à cette obligation depuis le 22 mars dernier.

Lorsque l’embauche d’un salarié ou le recours à un intérimaire détaché intervient à compter du 1

En pratique, les employeurs doivent demander les cartes par voie dématérialisée sur le site Internet www.cartebtp.fr. Une redevance fixée à 10,80 € par carte commandée étant mise à leur charge. Dans l’attente de la réception de la carte, une attestation provisoire d’identification est délivrée à l’employeur. Ce document doit nécessairement être remis au salarié.

Attention : l’employeur qui ne dote pas ses salariés d’une carte professionnelle peut être sanctionné d’une amende pouvant atteindre 2 000 € par employé (4 000 € en cas de récidive) dans la limite globale de 500 000 €.

Décret n° 2016-175 du 22 février 2016, JO du 23

Décret n° 2016-1748 du 15 décembre 2016, JO du 17

Arrêté du 20 mars 2017, JO du 21

© Les Echos Publishing 2017